郭玉廷先是從原鄉福建的潮州第一代來台灣從事製作紙傘的師傅。他們一群人首先在台南的安平港登入,接著便在台南定居,靠著製作紙傘維持生活。當時美濃的一位鄉親吳振興因從事多種行業卻諸事不順的情況下,因緣際會來到台南,也認識了這群來自原鄉的師傅。便拜他們為師開始學習製作紙傘,而後引進美濃的「前列」開廠。

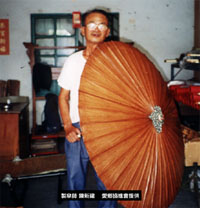

郭玉廷先生後來也回到了美濃開業,把這項技藝傳給了自己的兒子──郭富信。郭富信老伯自己有能力製作整枝的紙傘。當初他學習的時候,就決定要把全部的

技術學好,因為他覺得若少了其中任何一項技術,就好像斷了一隻腳一樣。同時他也提到,台南製作紙傘的過程和美濃有些不一樣。例如台南師傅是利用「豬血加水」來當糨糊,而美濃是利用「青柿子汁」。

技術學好,因為他覺得若少了其中任何一項技術,就好像斷了一隻腳一樣。同時他也提到,台南製作紙傘的過程和美濃有些不一樣。例如台南師傅是利用「豬血加水」來當糨糊,而美濃是利用「青柿子汁」。林順全當完兵後便拜師學做紙傘。擅長的部份是製作紙傘四大過程中的貼紙。學這項技藝必須花上六個月的時間,而且在這半年期間是沒有任何薪餉,自己還必須自付三餐。六個月之後,林老伯便在中正湖附近的廣永興紙傘店工作,老闆是林義雄。當時知名電視劇!星星知我心在那兒拍攝,所以也把廣永興的名聲打響了全台灣,甚至海外各地。因此,每逢週末假期,就會有來自各地的旅客湧進廣永興這家紙傘店,外國人也特別多。不僅來購買傳統油紙傘,也特地來拍攝紙傘的製作過程。

鍾新建阿建伯,十六歲開始師學做紙傘,從事紙傘製作五十一年。他曾經用走路的方式把紙傘拿到屏東、杉林、旗山等地去賣。

出師後他在美濃郵局邊的民生路上(林春雨菸旁)開店,後來看到中山路人來人往很熱鬧,乃遷居至中山路上開店。紙傘業在民國七十年(西元一九八一年)左右銷售量達到高峰,當時有國內外的訂單,那時期他每天可賺五千元,一個月可賺二十至三十萬元。

出師後他在美濃郵局邊的民生路上(林春雨菸旁)開店,後來看到中山路人來人往很熱鬧,乃遷居至中山路上開店。紙傘業在民國七十年(西元一九八一年)左右銷售量達到高峰,當時有國內外的訂單,那時期他每天可賺五千元,一個月可賺二十至三十萬元。

鍾新建很願意把製作紙傘的技術傳授下去,他提到三個兒子之所以沒有繼承紙傘業的原因是:物價一直上漲,紙傘售價卻沒漲,薄利之下生活不能維持,所以決定不繼續做紙傘的行業。阿建伯認為,要把製作的紙傘技術傳承下去,需要各方面的條件配合,最基本的是製作紙傘的師父能維持生活上的經濟。

尋找紙傘的出路方面,他贊同從教育和觀光這兩方面,協助找出紙傘產業再興之道,例如國家應制訂辦法鼓勵傳統手工藝的傳承與再生,學校做鄉土教學時,可結合地方產業做教學和推展深度知性旅遊等等方式。

尋找紙傘的出路方面,他贊同從教育和觀光這兩方面,協助找出紙傘產業再興之道,例如國家應制訂辦法鼓勵傳統手工藝的傳承與再生,學校做鄉土教學時,可結合地方產業做教學和推展深度知性旅遊等等方式。《美濃油紙傘歷史一覽表 》